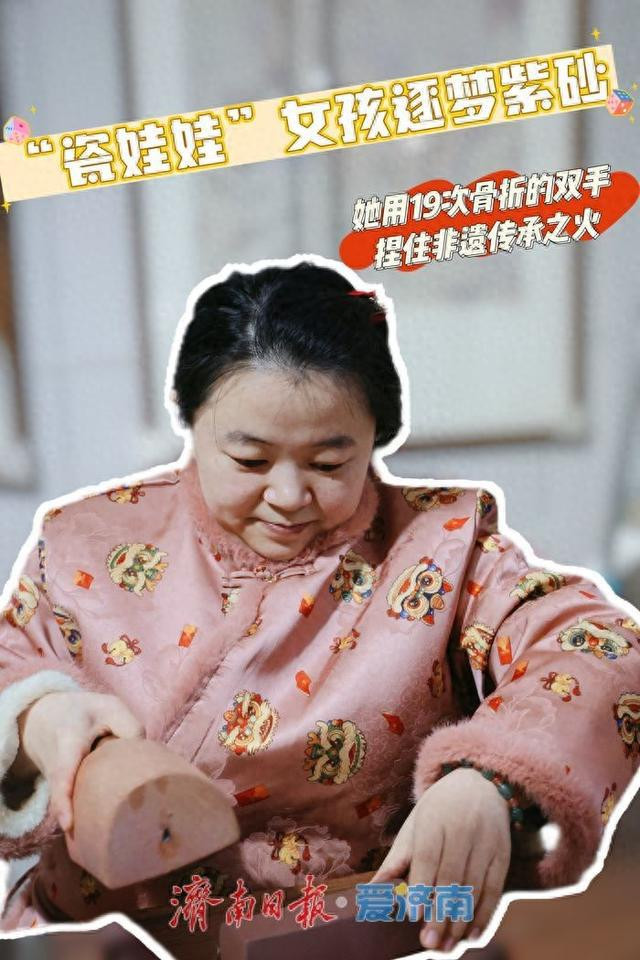

在济南一间摆满紫砂壶的工作室里,身体小小的孙圣如弓着脊背,用变形的手指捏起一捧紫砂泥。90后的孙圣如,是一位被命运打上“成骨不全症患者”烙印的女孩,人们更熟悉的称呼是“瓷娃娃”。在这小小的身躯里却凝聚着大大的力量,她用热爱与坚持让紫砂壶走向更多人的视野。

奔赴700公里

“瓷娃娃”的紫砂学艺之旅

孙圣如的世界,静谧而充满挑战。

因为生病,她平常动一动都可能会骨折,并不能像同龄的孩子一般步入学校,在日常的生活中也需要格外地注意。直到10岁,孙圣如才在支架的帮助下开始学习走路;12岁才走进校园,圆了自己的读书梦。

“小时候父母抱我都非常谨慎,生怕一不小心就让我骨折了。母亲每天骑着三轮车带着我上下学,农村的路没有那么平整,母亲就小心翼翼地骑,在父母的帮助下我才能有机会和正常的小朋友一样去学校。”孙圣如说。

孙圣如小时候最大的愿望就是能够和正常的小朋友一样在户外玩耍,每每看到同龄的小朋友在外面跑、跳,她很是羡慕。好在随着父母的精心照料下,她的身体渐渐有了好转,能在家附近进行短距离的行走。

2009年,一场在济南举办的紫砂壶作品展,彻底改变了孙圣如的人生。她看着一件件精美的紫砂茶器,勾起她心中沉淀已久的想法——“我想学习手艺,未来自食其力。”在这个想法的驱动下,2011年8月,在母亲的陪同下孙圣如来到700公里外的宜兴,开始一段艰苦的学艺之路。

在宜兴学习紫砂技艺,是一段枯燥但难忘的日子。紫砂技艺的从业门槛高,学艺是一个非常漫长的过程,漫长的学艺需要反复练手,壶身每一部分的厚薄程度、所配尺度都要做到精确。对孙圣如而言,这份工作不仅仅是技艺的磨砺,更是意志的较量。长时间的低头作业,对常人已是挑战,而对于她,更是对身体的极限挑战,潮湿的环境和长时间的久坐也加重了她脊柱的侧弯。

19次骨折

她在敲打中雕琢梦想

“打泥条、做壶身、精加工、贴花绘画、刻字……一把壶的诞生,要历经多道工序,耗时三到五天不等,每一个紫砂壶都由手工制作而成,是独一无二的。”做壶期间,孙圣如要聚精会神,长时间保持埋头工作状态。低头工作虽难,但在孙圣如眼中却不是最难熬的,最熬人的莫过于每天“打泥条”的那几个小时。

孙圣如告诉记者,“对于我来说,打泥条的锤子有几斤沉,举起、落下、再举起,胳膊就有些吃力。一旦用力不当,就容易诱发骨折,因此在制作的过程中也需要格外注意力道。”

想要做好一个紫砂壶,前期的打泥条是至关重要的。“要一直敲打上百次,才能把这个泥块敲成这种薄薄的泥片,便于后期做各种造型的紫砂壶。”孙圣如拿起锤子小心翼翼地捶打着,“在制作紫砂壶的过程中讲求一个耐心,着急是很难作出好的紫砂壶的。”

孙圣如回忆着第一次独立完成的作品出炉。壶身微微歪斜,刻绘的纹路深浅不均,却在窑火中绽放出独特的生命质感,她捧着这件“不完美”的作品,心里是满满的成就感。

“虽然第一次的作品并不完美,但是通过自己努力认真完成,心里是成就感是喜悦,也是对自己长久以来坚持的回报。”孙圣越来越精湛的技艺赢得了众多紫砂壶收藏者的喜爱。

匠心传承

她以热爱助非遗重焕生机

在孙圣如日复一日的努力下,她创办了属于自己的天地“圣如紫砂艺术馆”,还会积极邀请身边的残疾人朋友一起学习绘画、制作紫砂壶。

在孙圣如的工作室,摆着各式各样的紫砂壶,有传统样式的茶壶也有小朋友们喜欢的卡通水果造型。孙圣如小小的身躯里积攒着大大的梦想,她想用自己的力量把这项非遗文化传播出去,让更多的人了解到这项手艺,也通过自己的工作室让更多喜欢手工艺的人能够亲身体验做紫砂手工艺。

孙圣如表示,“我寻找到了人生的价值,也能通过这门手艺自食其力,我也希望能够把这项手艺推广出去,一方面让更多和我一样的残疾人学习一门可以养活自己的技能,另一方面也希望能通过自己的推广让更多的人了解到手工紫砂壶这项技艺。”

一个个紫砂壶整齐地摆在工作室里,孙圣如用心塑造了它们,而它们也默默陪伴着她。一个不向命运屈服的“瓷娃娃”正以砂为墨,书写紫砂非遗传承的星辰大海。(济南日报·爱济南记者:葛君王智勇栗潇宋钰作者:刘宇)